“指示待ち人間”という言葉をGoogle検索したら415万件もヒットしてしまった。

そんなにたくさん指示待ち人間について書かれていているのかと思うと驚くのだが、

415万件もの記事がネット上にあると言うことは、

それだけこの言葉が日本中で使われていると思ってもよい。

雑誌の記事でも時々取り上げられていて目にするくらいだから、

記事になりやすいキャッチーなテーマだと言える。

そして何よりも「指示待ち人間」の記事を読む人は、

当事者かも知れない自分のことを棚に上げて読んでくれるので、

傷つく人が生まれない。

そのことも書き手側からすると安全で魅力的な分野になっているのだろう。

指示待ちが起こりやすいのは、事務系よりも現場系の業務においてではないかと感じる。

会社の中で指示待ちが起こりやすいのは、

事務系よりも現場系の業務においてではないかと感じる。

目配りが届きにくく結果的に指示待ち状態が生まれやすい。

新人が配属されたときに現場の責任者から聞く“新人の指示待ち状態”というのがあります。

これは職務経験があるにもかかわらず、ポカンとして思考停止してしまう指示待ち人間とは異なります。

現場での業務の流れがまだ掴めていない配属されて間もない新人が、

間違って指示待ち人間と呼ばれてしまうことがあります。

でもそれは間違いです。

当人にしてみれば、まだ慣れないので現場でまごついている状態で、

自分がいま目の当たりにしていることに対して、

果たして自分が勝手に対処せてしまってもよいものなのかどうかの判断がつかなくて戸惑っている状態なのです。

現場に配属された新人によく起こるこのような状況は、

教育を担当している人事部の視点ではOJTという範疇に入る教育過程ですが、

そのことをよく現場に伝えて協力を頼んでおかないと誤解を生んでしまいます。

新人の教育期間中は、先輩社員がトレーナーとして、

先ずやって見せて教えなければなりません。

新人は、全部の仕事のことはまだわかっていませんが、

面接、採用試験をパスした人材ですから人間としての力量は持っているはずです。

教育期間が終われば、見よう見まねであっても、そして指示がなくても、自分で対処できるようになっています。

ネットの記事を読むと、指示待ち人間とはここで書いている教育期間中の社員のことを指しているようではありません。

ただ、指示待ち状態の人の心理状態や解決する方法が見つかり。

改善の手がかりになるので例を挙げて書いています。

指示待ち人間という言葉は、一定の職務経験があっても仕事を最後までやりきらないで放置しているとか、

誰かが困っていても助けようとしなかったり気が回らないなどの、

優しさや必要な配慮が足りないといった部分で人をイラつかせてしまう一面を持つ人に向けられた言葉のようです。

組織の中では誰もが上司からの指示を待てる人間でなければだめでしょう!

普通の人なら、あなたは「指示待ち人間だ!」。

そう断定されると戸惑ってしてしまいます。

しかし、指示待ち人間というタイトル記事の内容の多くは指示待ち「人間になるな」と言っています。

それは狭い領域の仕事でのことだったり、私がわざわざ説明しなくてもやって下さいといった管理者の甘えも多少感じられる内容です。

指示待ち人間とはうちの会社だったら誰だろう?

「指示待ち人間になるな」というタイトルの記事に出会うと、

自分の頭の中で身近な該当者探しが始まってしまいます。

自分は指示待ち人間には該当しないと思うけど、あいつはどうだろう、

あの人はどうかな?といった感じで頭の中がぐるぐると勝手に回ってしまいます。

次の疑問は、どういった仕事の場面で「指示を待たず、自分で考えて対応を行う」ようにといっているのかな?。という疑問です。

それを組織に当てはめて考えてみると、緊急対応しなければならない時を除くと重大な場面が思い当たりません。

もし、役職上位者が会社の重大な局面において対応を怠り機能不全に陥ってフリーズしてしまったら、

それはもう背信行為そのものですから、即交代させなければならないほどの重大な問題です。

指示待ち人間と指示を待ってくれている人間には大きな違いがある。その違いは何か?。

指示を聞かない人間、指示してもやらない人間、指示しても放置する人間、

指示もしないのに勝手に行動する人間、指示通り動かない人間、指示を守らない人間。

仕事をしていると、こんな人によく遭遇します。

このようなタイプの人は、多少とも人間性も影響していることが多くありますが、

部下にこのようなタイプの人がいると仕事を進める上でとても手間がかかりますし、

その上、上司は普段からよく注意して見ておかないと、あり得ない失敗が起こってしまうことがあります。

しかし、1人の人がいつも一元的なタイプではなく、

多くの側面を持てっているので、上司はそのマネージメントがやりにくいのです。

ただ、よく観察してみると、上司である指示出し人間の方にも問題がある場合も少なからずあります。

上司が指示を出さない人間、指示を出せない人間、指示なし人間だったりします。

だから、指示待ち人間と指示出し人間の両方の関係の中から問題や混乱が起こりますが、

なかなかスッキリ解決しない理由は、人は時と場合によってチャンとしていたり、

ダメダメだったりと揺らぐからです。

同じ人が、いつも同じように安定した仕事の取り組み方ではない場合があるので、

問題解決に時間がかかります。

指示を待ってくれている人は、具体的な指示が必要なタイミングの頃合いを見計らって、

角が立たないように上司に指示を促します。

また、指示を待ちながらも仕事が失敗してしまわないように気を配っています。

小さな失敗があってもリカバーして、失敗を放置したり無関係を装ったりしません。

そういったことを考えると、優しい人なのか冷たい人なのかといった人間性が、

指示待ち人間とそうでない人との違いを作っているようです。

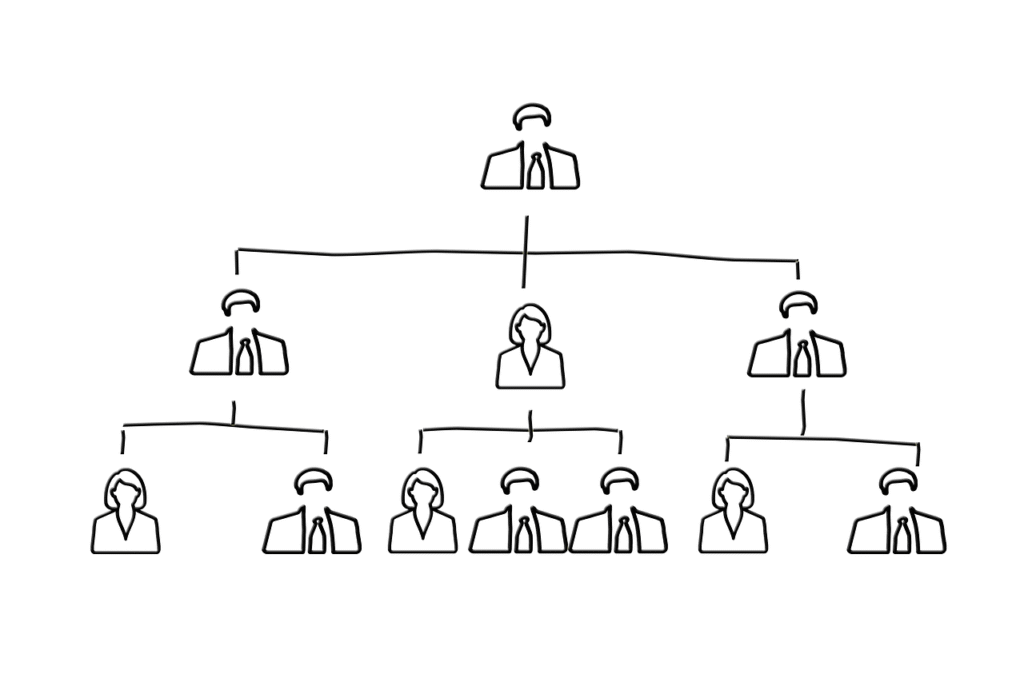

会社の組織はTOPの指図によって動くように作られている。

それを組織図で見ると、ピラミッド型になっているのが一般的で、

指示や情報は上から下に流れていき、

それをより機能させるために統制というバイアスをかけて組織全体を有効に機能させるようになっています。

何をどうするのかをトップが決めて、そのための活動を順番に下の方に下ろし徹底することで目的を達成する仕組みです。

このような組織の中にいると、あまり勝手に自分の考えだけで動くことはよろしくありません。

上司の指図のもと力を合わせて進んでいくことになります。

指示に従うためには、そのための指示を受けなければなりません。

指示がなかなか出ないと言ってなにもしなくても、給料は支払われますから、

上司を急かして気分を概してしまうのも気が引けるので、そこはどうしても待つことになります。

動かない人の詭弁は、「指示される前に動くことは、内部統制を揺るがす問題につながります」。なのですが、

あなたは、先に書いたように、上司から見て「指示を待ってくれている人間」になって、

必要なときには必要なタイミングで上司に指示を促すように振る舞うのが賢い対処法です。

まとめ

指示待ち人間という言葉は日本中でよく使われているようだが、Google検索したら415万件もネット上に存在した。

指示待ち人間が生まれやすいのは、事務系よりも現場系の業務だ。

新人が配属された現場で起こる指示待ちと、職務経験が長い人が気を利かさない指示待ちとは全く意味合いが違う。

組織の中では指示待ちが基本だが、恣意的な指示待ちではなく、上司から見て指示を待ってくれている人間のスタンスが好ましい。

会社組織はツリー構造になっていて、指示を受けて活動するように作られている。

指示を待ってくれている人は、指示を待ちながらも仕事が失敗してしまわないように気を配っています。

小さな失敗があってもリカバーして、失敗を放置したり無関係を装ったりしません。

そういったことを考えると、優しい人なのか冷たい人なのかといった人間性が指示待ち人間とそうでない人との違いを作っているようです。

とはいうものの、指示待ち人間は上司のめんどくさいという心理的なマイナス要因が部下を

「指示待ち人間」にしてしまっているということが見え隠れします。

部下を持つ身ならめんどくさいという心を退治することも併せて考えてみることが大切だと思います。